。

| 亀塔式 | ||

|

四つんばいから胸を沈めてお尻をはね上げたこの姿勢のまま5分以上。 周稔豊先生が教えてくれた「臥式亀蛇気功」の中の一つ。 骨盤内の瘀血を心臓に戻す。お尻の高さが心臓より高くする。大腿を直立させると姿勢が安定してじっとしていられる。自然呼吸。 女性の骨盤内の臓器と臓器の隙間にはリンパ液が回収されないまま溜まりやすい。リンパ液の正体は血漿で、赤血球は含まないが、血液成分である。停留する瘀血は臓器を冷し、腹膜を冷し、その外側にある深層筋を冷やしてそれぞれの機能を低下させる。 瘀血を心臓に戻すには下に向けて流すにかぎるわけで、格好は悪いが、これが一番である。 腰が重い、苦しい、下腹が固くて重たい、便秘、頻尿、生理不順、生理痛などの症状を改善する。肌荒れも治る。 毎日この姿勢を保つこと5分以上。背中のラインは斜めまっすぐ。弓なりに反らせてはいけない。 |

|

| 心のヘルササイズ/眠りのヘルササイズ プロローグ 椿⇨ 眠りのヘルササイズをお届けします。 睡眠を充実させ、寝覚めのよい朝を迎えましょう。 私たちの生活は24時間サイクルで、だいたい、朝起きて活動を始め、夜になって疲れ切って眠るのです。睡眠時間は平均すると8時間と言われてきましたが、最近は老いも若きも夜遅くまで起きている人が多くなって、1時間ほど少なくなってきているそうです。でも、睡眠時間は人によってずいぶん違います。赤ちゃんは毎日大半を寝てすごしますし、年をとってくると、短くなる傾向があります。 では、原則はどうなんでしょう。 それは、睡眠は長さより深さで、疲れがとれて、起きて快活な気分であれば、短くてもいい、です。 ただ現実には、目覚めの悪い朝の克服が問題になります。そこで、眠りのヘルササイズは、とにかく起きるためのエクササイズから始めることにしました。 よい寝覚めか、悪い寝覚めか。その基準は、目覚めた時、仰向けかどうかです。仰向けだったら、一応、疲れが抜けたと言えます。うつ伏せだったり、横寝だったりしたら、きっと体のどこかが強張っているでしょう。でも、起きなければならないとしたら…。この課題を克服するのがレッスン・ワン。 つぎに、なかなか寝つけない人のための、レッスン・ツー。 そして、夜、目覚めてしまい、眠れなくなって困ってしまう人のための、レッスン・スリー。 眠りのヘルササイズは、心のヘルササイズの「眠りをよくするバージョン」です。 眠っているときは、意識が遮断されています。継続的に意識が遮断され随意筋が弛緩した状態を、睡眠というのです。一日に一回、定期的に睡眠をはさむことによって、人は自分らしさを維持することができるのです。睡眠不足は、弛緩不全ですから、理由のない不安や怯えやあせりを引き起こします。そのため、自分らしさに翳りが出てきます。さらにそれが嵩じると、的確な判断ができなくなって失敗したり、自分自身を責めてしまったりします。睡眠をととのえることは、自分自身を自分らしくととのえるベーシックレッスンであると言えます。眠りがよくなると、気持ちが落ち着いてきて、日頃感じていた不安や怯えやあせりが薄らいできます。 レッスン1《とにかく起きてエンジンをかける》 1 起床直前の寝返り運動 椿⇨ 1 目が醒めたらすぐ起きるというクセを見直しましょう。それは、意識せずに起きてしまえる人だけのルールです。目覚めと起床の間に、ヘルササイズの時間をはさみましょう。 2 目がさめた時の姿勢から、仰向けにリセットします。 3 足の裏をこすりあわせます。土踏まずを土踏まずでグイグイとしごきます。そして指のニギニギ。 4 アキレス腱を伸ばし、足を反らせて踵をL字にします。鋭角にできると理想です。足首を反らす・伸ばす・回すなどしてアキレス腱を緩めます。 5 踵を突っ張ったまま、左右交互に蹴り出し、腰を揺すります。 6 拳を作り、肘を折り、肘を肋骨に付け、拳は外側に浮かせ、息を吐きながら胸を反らせ、背中にアーチを作りましょう。肘は、いっそう内側に締めつけます。脚も突っ張って、全身緊張、息は吐いて止める。ギュッと全身緊張。1秒。瞬間脱力。全身揺すり。 7 これで起き上がる準備完了。どのように起きるか。仰向けのまま腹筋を使って前に起き上がろうとすると、息を止め、背筋を緩めなければなりません。仰向けで眠っているときは、おなかが緩んでいて、背中はニュートラルですが、朝方は体温が低いので、筋肉の伸びが悪い。そのため、急に起き上がるとロックがかかったようになることがあるのです。 それを避けるためにも、無駄な力を入れないためにも、仰向けから四つん這いに転換し、それから立ち上がる方法にシフトしましょう。 8 まず、肘と膝を付けます。右肘右膝。左肘左膝。軽く付く側に体を倒し、横向きになります。 9 下になった腕を抜き、両手で上体を支える形を作ります。次いで下になった膝を立て、四つん這いになります。あとは立ち上がるだけ。 起きてから間を置かずにすべきこと=イメージ画像 椿⇨ 朝、ねぼけマナコで起きて、最初に何をしたらいいでしょう。 なかなかエンジンがかからない人は、二つのことを習慣にしてみてください。一週間続けると、朝の気分がちょっと変わってきます。 それは、窓を開けて空を見上げること。朝日が昇るころなら、朝日を見ます。まぶしい!と思うことが大切です。見つめてはいけません、目を傷めますから。明るい空を見て瞳の虹彩がギュッと締まるのが覚醒感を高めるのです。 それから、コップに一杯の水を飲みます。 水温は常温。冬は少し温めてもかまいません。量も80ccほど、ふつうのコップの半分で十分です。胃に刺激が伝わると、その刺激を、兄弟内臓の大腸が共有してくれます。大腸が目覚めて、蠕動します。すると、便意をもよおすことになります。朝起きて、まず排便。そういうスイッチを作ることが大切です。 朝の内に、体温を上げる必要があります。一番いいのは、ジョギングなどの運動によって内から温めることですが、次善の策は外側から温めることです。ただし、水圧をかける。つまり、お湯につかるのです。朝風呂です。水圧をかけるから内側に影響が及びます。シャワーでは皮膚が温まるだけで毛穴が開き、かえって冷えることもあります。シャワーは体温上昇に効果はありません。 2 万歳呼吸体操 1 立ってやりましょう。最初は、右手で左の鎖骨の下、ラグラン袖のラインをさすりましょう。三角筋胸筋溝といいます。ここを、指先で手早く往復します。40回。 手を換えて、右の溝を同じく40回。 2 つぎに、烏口突起の周りの靱帯を揉みさすります。内回し4回、外回し4回。ちょっと強めに。烏口突起は、鎖骨の下の縁、肩関節の手前にあるシメジの傘ほどの塊です。 手を換えて、同じく内、外それぞれ4回ずつ。烏口突起は、実は背中にある肩甲骨の一部です。烏口突起から、鎖骨、肋骨、上腕骨に靱帯が伸びています。その靱帯を緩めるのです。 3 左肘を浮かせましょう。腋を開きます。右手で肩甲骨をさぐります。腕をあげると、肩甲骨が外側に開き、手で触れるようになります。(⇨イラスト挿入) 骨を見つけたら、縁を下に10センチほどたどって、そこから、指先を前から後のほうへ、肩甲骨をはがすように突き出します。指1本ずつ上に上げていっては押し、上げては押して、また下に戻ります。 左右を交替して、同じ要領で、肩甲骨をはがします。 4 背中がムズムズするでしょう。肩を8の字に揺すってやりましょう。 5 さあ、つぎは、両手同時にさすります。まず、肋軟骨のマッサージです。鎖骨から肋骨の下の縁まで、40センチくらい、縦に勢いよく20回。 6 つぎに、掌を上に向け、指先を揃えて肋骨の下の縁の直下をホネに沿って内から外へ向けてさすります。これも20回。 7 これで万歳呼吸の準備完了です。 8 では、リラックスして。始めましょう。両手を上にスッと上げます。軽々と上げます。上を見上げます。手は真上が理想ですが、無理はしないこと。少し前になってもかまいません。両手の間の上の空を見上げます。顎を上げすぎないように。目が上を向けばいいのです。 9 手を上げたまま、上を向いたまま、大きく息を吸います。鼻から吸います。吸って。もっと吸って。もう一回吸って。ハイ、吐いて。手を降ろす、肩まで。 10 唇をすぼめて、残りの息を、3拍子で刻みながら吐いていきます。下を向いてしまいます。吐いて、吐いて、吐いて…。最後、止めて。腕は下に突っ張って。 11 はい、緩めて。体を自由にゆさぶりましょう。ゆらゆらと。 12 ひと呼吸おいて。 13 では、また、両手を上げて、上を向いて。くりかえしますよ。鼻から吸います。 14 吸って、吸って、吸って。 15 はい、肩まで。 16 残り、吐いていきます。唇をすぼめて。123、123、123。 17 突っ張って。 18 はい、緩めて。揺すります。 19 一息おいて。さあ、最後の3回目。 13~18をくりかえし。 20 これで、おしまいです。 酸素が全身にゆきわたります。体温が上昇します。エンジンがかかります。 レッスン2《就寝前のヘルササイズ》 椿⇨ 覚醒時の脳波は、β波が基調です。それに対して睡眠時はδ波で、活動レベルが大きく下がります。大脳が最低限のレベルを維持する中で疲労回復、成長をはじめとする代謝活動が活発に行なわれます。脳波が活発な状態では、エネルギーは随意的な消費活動に振り向けられてしまいますから、自律的な代謝活動を全開するためには、意識的な活動を自ら閉鎖する必要があるのです。 心身ともに疲れ切った状態になれば、自然に意識的活動は中断され、深い睡眠にシフトされますが、睡眠時にもかかわらず、ある部分だけが活動を持続すれば、他の部分が活動を停止していても、代謝活動は不完全燃焼状態になってしまいます。つまり、緊張が残っていると、眠りが浅くなってしまい、疲れがとれないまま朝を迎えることになってしまうわけです。 そこで、就寝前に、余分な緊張を見つけてそれを除き、心身を緩めることが、質のよい眠りに就く目標になります。就寝前というのは、床に入って目をつぶる、その前30分間です。この時間帯は、覚醒から睡眠へシフトしていくのですから、覚醒をもたらしかねない刺激をできるだけ避けるようにします。まず酒も食べ物もいけません。テレビやパソコンは光の中でも強い刺激で、番組の内容にかかわらず大脳を興奮させますから、消しておきましょう。入浴も就寝の20分前には済ませ、寝間着に着替えます。下着はつけません。寝具にも工夫が必要ですが、みなさん、それぞれの創意におまかせします。 要するに、突然眠ろうとしてもそれは無理で、覚醒から睡眠へなだらかに、おだやかに、静かに移行していくようにします。この就寝前30分間のうちの10分間から15分間を使って一つか二つヘルササイズを行なうようにします。それが習慣になるころには、きっと自然に心地よい眠りに落ちるようになることでしょう。 では、始めましょう。 3 足湯 椿⇨ 踝までの部分浴。熱めのお湯に足を浸け約5分間。お湯に浸けた部分が真っ赤な靴下を履いたようになるまで浸けます。ふつうに入浴した後に体を拭きさらに足湯をしても構いません。 これは足を温めてカゼを抜く方法として知られているものですが、両足の体温を揃える意味が大きいのです。左右の足の体温が揃うと、自律神経の余分な興奮が収まり、体全体が温まり、精神的に落ち着いて、深い眠りを誘導します。準備を含めて10分以内にできます。 1 バットに45℃のお湯をはります。深さは約13センチ。踝がすっかりかくれる深さとします。ポットに差し湯用の熱湯。温度計。それに足拭き用の乾いたタオル。 2 両足同時にお湯に浸けます。そのまま3~4分。途中ぬるくなったと感じたら、差し湯をして最初の温度に戻します。 両足を上げてみます。すると片足が赤くなっていて、もう一方はまだ白いですね。 3 赤い方は完成です。乾いたタオルで拭い、靴下を履きます。白い方は、さらに2~3分浸します。同じように赤くなったら完成です。こちらもタオルで拭い靴下を履きます。 もし、そのまま床に入るのでしたら、裸足のままでOKです。 4 ホットタオルのダブルロール 目の温湿布/後頭骨の温湿布 椿⇨ ホットタオルのダブルロールは保温力にすぐれたウォーミングツールの決定版です。脳疲労を癒すのに即効性があります。 4-0 ダブルロールの作り方。 まず熱湯とタオルを2枚。一つは小さなハンドタオル、もう一枚は薄手のレギュラーサイズのタオル。大きめのハンドタオルでもできます。 ハンドタオルは、角をタオルの中心に折り畳んで面積を半分にします。それを巻き込んで海苔巻き状にします。それに熱湯を注ぎ、手早く大きいタオルに乗せ、端から巻き込んでいきます。これでできあがり。 これを、目にのせ、後頭部にのせるだけ。 4-1 1 仰向けに寝て、タオルロールを目に乗せます。芯の熱が降りてきて、瞼を刺激します。熱くなったら約120°回転させて、置き直します。するとまた熱くなりますからまた同じ方向に回して置き直します。 こうして3~6回向きを換え、温め続けます。目標は4分。 目がすっきりするだけでなく、頭の疲れも抜けてしまいます。 4-2 2 うつ伏せに寝て、タオルロールを後頭部のすぐ下に置きます。耳と耳の間です。目のときと同じように熱くなったらロールの接触面を換えて置き直します。 頭の重たい感じが抜け、すっきりします。 3 眠れない夜が続いているときは、後頭骨を。目の疲れが翌朝に残ってしまう人は目を。両方やっても構いません。 とにかく緩める3つのトリートメント 5 頭皮を緩めるトリートメント 後頭部の角のすぐ上のエリアは、頭が冴えて眠れないときには張りつめたようになっています。頭皮もぴんと張った膜のようで、たたくとカンカンという音がします。 ここに両手の指を重ねて意識を集注します。呼吸は自然呼吸。寝息のように、鼻から吸って鼻から吐きます。2~3分間。 6 頸を緩めるトリートメント 椿⇨ 頸が緊張して硬くなっていると、その頸を回したり揉んでほぐしたくなります。一時的には休まりますが、また硬くなってきます。頸の緊張は手首・足首の緊張と連動します。つまり、頸を緩めるには、手首と足首を緩める必要があるのです。手首と足首を緩めると、頸が緩んでしまうことがよくあります。 6-1 1 手首をつかんでしっかりこすります。右左。 2 両足首の前をつかんでしっかりこすります。 3 アキレス腱をつまんで下から上に揉み上げていきます。 4 足首の伸縮運動をした後、ぐるぐる回します。内回し10回、外回し10回。 6-2 頸は頸でも、胸鎖乳突筋が緊張しているケースがあります。迷走神経の興奮と関係があります。 1 風池(耳の後のくぼみ)を揃えた指腹で軽く叩く。20回。 2 わずかに顎を上げ、胸鎖乳突筋の上のほうから、筋肉の束を指でしっかりつまみ、じっと押しつぶすようにします。痛気持ちがいい程度の強さでじっと押さえます。30秒。緩んだら下に移ってまたじっと押さえます。 3 頸をていねいに、ゆっくり、大きく回します。後を回すときは、軽く口を開けます。左右2回ずつ。 7 顎を緩めるトリートメント 椿⇨ 顎関節が緊張しているために、その周辺の筋肉が硬くなっていることがあります。人によっては、全身にその緊張が現われています。親指を除く4本の指を縦に並べて上下の歯の間に入れられない人は、顎関節の緊張があります。噛みしめる筋肉がものを食べる時以外に、しばしば使われていることを示しています。歯を食いしばる。つまり頑張ったり、我慢したり、踏ん張ったりする時に使ってしまうのです。そして使っていない時にも緩めてしまわずに、構えているのです。それが嵩じると、口を開ける筋肉が作動する時にも緊張を解けなくなり、大きく口を開けられなくなってしまいます。 顎の開閉に寄与する筋肉をしっかり揉みましょう。顎が緩むと、表情もおだやかになり、気持ちも落ち着きます。 1 口を軽く開けます。上の歯と下の歯のすきまを1センチ開けます。 2 頬骨の後の水平の骨を下から突き上げるように、指を揃えて揉みます。20回。 3 頬骨の上、コメカミに指を揃えてあてがい、骨に沿って水平に揉みます。20回。 4 耳の前に指先を上にして掌を置き、下顎を下に引きずり降ろすように押さえて、下顎を左右に小刻みに揺する。20回。そのあと、顎関節を包むように、手当てを1~2分。 自律神経をととのえる 椿⇨ 覚醒時は交感神経が優位にセットされていますが、夜遅くなると副交感神経が次第に優位になってきます。睡眠時は副交感神経優位です。ところが昼間の交感神経の興奮が、夜になってもなかなか収まらないと、疲れて床に入ってもなかなか寝つかれないのです。これは、クセになっていることが多いので、日頃から自律神経のバランスをととのえるように心がけるとよいでしょう。 もっとも効果的なのは、「ネコ背ゆすり」ですが、少し強い運動なので、夜中にするのは適当でありません。そこで、夜中にやっても効果が高い二つのヘルササイズを覚えることにしましょう。 8 唾液腺の操法 椿⇨ 耳下腺は副交感神経と、舌下腺は交感神経と連動します。顎下腺は両方と連動します。左右の唾液腺の分泌をととのえることで、自律神経を順調に誘導することができます。基本は副交感神経の調整です。最初に耳下腺をととのえ、つぎに舌下腺と顎下腺をととのえます。その後、再び耳下腺をチェックしてみて、最初のチェックの時よりいっそうなめらかになっていれば、操法は成功です。正坐または椅子に座って行ないます。 1 肘を前に振り上げ、指先を後に向け、小指で耳たぶを押し上げるようにして耳下腺を包むように掌をあてがいます。一息おいて、息を吸いながら上体を捻じり、斜め後上を見上げます。左右の動きを比べて、動きのよかった側を覚えておきましょう。 2 顎下腺と舌下腺を包むように掌をあてがいます。指先は上向き、掌で顎を押し上げる形です。一息おいて、息を吸いながら上体を捻じり、斜め後上を見上げます。左右の動きを比べて、動きのよかった側を覚えておきましょう。 3 では耳下腺の操法です。こんどは、息を吐きながら捻じっていきます。 まず、両手を耳の下にあてがって構えます。指先は後です。動きの良かった側に、二回捻じります。 大きく息を吸って、息を吐きながら、捻じっていきます。最初に臍を捻じる。ついで、みぞおち、胸、肩、顎、目、肘。そして背骨全体で弓なりになってここで息を吐ききり止まります。 4 この姿勢で、大きく息を吸って、息をためたまま臍を正面に戻し、お尻を引き落とします。 5 一気に体を戻します、息を吐きます。 6 残りの息を小刻みに吐きます。体をゆすりながら、おなかを縮めながら、全部吐ききります。 7 一息おいて、もう一度、同じ側に振り上げます。 8 息を吸って、はい。吐きながら捻じっていきます。臍、みぞおち、胸、肩、顎、目、肘。止まって。 息を吐ききって。 9 吸います、大きく吸って、息をためます、臍を正面に戻します、お尻を引き落とします。 10 一気に体を正面に戻します、息を吐き続けます。おなかを縮めます、吐ききったら、一息ついて。 11 息を吸いながら、反対側に捻じってみましょう。最初にチェックを入れた時と比べて、どうですか。なめらかになっていれば、成功です。 もし、動きが依然として渋ければ、あと2回、動きのよかった、同じ側を捻じります。 12 では、掌を置き直します。こんどは、顎下腺と舌下腺の操法です。指先を上に向け、掌で顎の骨を押し上げるようにして構えます。左右の動きを比べるために、上体を捻じります。 13 息を吸います。動きのよかった方に捻じり上げていきます。息を吐きながら、臍、みぞおち、胸、肩、顎、目、肘。斜め後上を見上げます。吐ききります。ここで止まって、大きく息を吸います。 14 その息を腰に落として溜める。すかさず一気に体を戻す。吐いて。吐いて。体をゆすりながら息を吐ききります。 15 もう一度くりかえします。同じ側です。 息を吸って、はい。吐きながら捻じっていきます。臍、みぞおち、胸、肩、顎、目、肘。止まって。 息を吐ききって。 16 吸います、大きく吸って、息をためます、臍を正面に戻します、お尻を引き落とします。 17 一気に体を正面に戻します、息を吐き続けます。おなかを縮めます、吐ききったら、一息ついて。 18 息を吸いながら、反対側に捻じってみましょう。最初にチェックを入れた時と比べて、どうですか。なめらかになっていれば、成功です。 もし、動きが依然として渋ければ、あと2回、動きのよかった、同じ側を捻じります。 19 では、もう一度、耳の下に掌を置き直します。そして、左右に捻じり上げてみます。どうですか。左右の動きが揃って、なめらかになっていますか。さっきの動きよりいっそうよくなっていますか。よくなっていれば、操法は成功です。 唾液腺のはたらきがよくなり、自律神経のはたらきが調いました。 9 中指両傍の操法 椿⇨ 手の甲、中指の腱のわきの弾力を揃えると、自律神経が調います。自律神経は、交感神経と副交感神経のバランスをととのえ、交感神経、副交感神経それぞれの左右のバランスをととのえます。 1 左手の中指の薬指側、人差指側、右手の中指の薬指側、人差指側と4ヶ所を押し比べてみます。一番痛いところを見つけます。 2 その痛いところの反対側、中指の腱の峰を越えたところ、ここをもう一方の手の指で挟んでじっと気を通します。親指の腹を掌の側に、人差指と中指を揃えて甲の側に置いて、そのまま1~2分。 3 では、痛かったところを押してみましょう。どうですか。痛くなくなっていますね。両側とも痛みがなくなっています。これで、自律神経が調いました。 唾液腺の操法のあと、4カ所の中に痛みがあるとき、この操法によって仕上げます。 おなかを緩める 10 邪気の呼出=みぞおち呼吸法 椿⇨ みぞおちが硬くなっていると、体全体の緊張が強すぎて、体を横たえても休まりません。たいてい、おなか全体が硬いものです。みぞおちの奥は胃の噴門で、みぞおちが硬いのは噴門の異常緊張の現われです。昼間は、多少硬いぐらいなら、同じことをしても人より余計に疲れる程度のことですが、夜は、その緊張のせいで眠れないことになります。ふつうは、夜になってごはんを食べて、寛いで、お風呂に入れば、おなかは緩むのです。しかし、昼間の緊張が強いと、夜になっても緊張が解けません。 その緊張を解くには、緊張の中心をになうみぞおちを強制的に直接緩める必要があります。指先をみぞおちに突き立て、押し込むのです。ただ押し込むだけだと、おなかのほうの反発が強く、ブレーキがかかってしまいますが、息を強く吐きながら押すと、緩んできます。姿勢は、正坐でも椅子にかけても立ってもできます。要領は同じです。 1 背筋を立てます。鼻から大きく息を吸います。両手の指先を揃えてみぞおちに突き立てます。 2 大きく口をあけ、のどを開き、強く息を吐いていきます。みぞおちにあてがった指先を奥のほうにしっかり差し込んでいきます。上体を前に倒してゆき、頭をぶら下げていきます。頸の力を抜いてぶら下げます。3 息を吐ききって、指先を差し込んだまま、3秒耐えます。緊張。 4 そこで手をみぞおちからパッと離します。 5 息が入りました。体を起こしてきましょう。息を吐きながら。正面に戻ります。自然に、勝手に吸ってしまえばいいのです。一息ついて。 6 くりかえします。両手指先はみぞおち。息を吸って。開始。前屈。口から強く息を吐く。 7 吐ききる。頭はぶら下げ。3秒そのまま。はい、手を抜く。息が入る。 8 戻ってきます。正面。 9 一息ついて。もう一回。 10 両手指先はみぞおち。息を吸って。開始。前屈。口から強く息を吐く。 11 吐ききる。頭はぶら下げ。3秒そのまま。はい、手を抜く。息が入る。上体を起こしてきます。 大あくびが出れば、大成功です。あくびが出なくても、みぞおちを押してみて、最初の時と比べて、痛くなくなっていればよしとします。体をぐにゃぐにゃとゆすりたくなるのも、うまくいった証拠です。 12 このあと、寝る準備が整っているのであれば、おまけに、おなかさすりをしましょう。 13 まずV字マッサージを20回。 14 つぎにA字マッサージを20回。 15 つぎに側腹の水平前後マッサージを20回。 16 仕上げは渦巻マッサージ。両手を臍に重ねて、ゆっくりさすり回します。時計と反対回し20回、時計回し20回。 11 撼天柱 椿⇨ 腰とおなかを水平に回すだけの気功です。運動として見れば、腰の水平旋回運動にしかすぎませんが、単純なゆっくりすぎるこの円運動の波が全身にゆきわたり、すべての細胞が同調して回り出すというイメージと結びついたらその効果は深く大きなものとなります。イメージは、ニュートラルなものほど、一見意味と結びつかないものほど、心の力として蓄積します。人間は心の動物ですから、心が動けば、心身の情況は変わるものなのです。 撼天柱の、撼は揺するという意味です。天柱は天を支える柱、背骨のことです。この気功は、盤坐で行ないます。あぐらをかいて座り、外側の足を持ち上げて、内側の足の上に乗せるのです。左右のバランスがよく、腰が安定した座りかたです。上に乗せた足の膝が跳ね上がらず、水平に近く、より落ち着く組みかたにします。 寝床に座って膝に毛布をかけて行ない、途中で眠くなったら、そこで終え、就寝するのもよいでしょう。冬は寒くないように、肩に何か羽織って始めましょう。 1 両手を膝の上に置いて、背筋を立てて座ります。意識をおなかの奥のほうに集めます。その中心がムズムズしはじめ、揺れ出すのに乗じて水平円運動へ誘導するつもりで、小さな左回しが始まります。基本は臍の高さの水平円です。高さは、座骨、臍、みぞおち、顎の4ヶ所を基準にして回します。どの高さで回しても、他の3ヶ所が協調して回ります。 臍の高さの円が一番大きく、顎の円が一番小さい。頭の上30センチのあたりは円の芯にあたるところでほとんど動かない。動かさないつもりで回します。目は開けたままでもいいし、閉じて行なってもよい。 この気功の名前のように、天を回す。夜空の星全部をまとめて回すつもりで回転します。 2 左回し。最初は小さく、だんだん大きく回ります。ゆっくり回します。ていねいに回します。数えます。 …36回。 3 36回回したら、スイッチをオフにします。腰は惰性で回り続けます。だんだんゆっくり、だんだん小さく、表立った動きが止まっても、体の奥のほうはまだ微妙に回り続けます。やがて、止まります。 4 ここで余韻を楽しみます。できれば1分以上。 5 一息ついて。おなかの奥のほうに、逆回りの揺らぎが生じます。それを水平の円運動に誘導します。こんどは右回しです。だんだん動きがはっきりしてきます。では数えましょう。…36回。 6 36回回したら、スイッチをオフにします。腰は惰性で回り続けます。だんだんゆっくり、だんだん小さく、表立った動きが止まっても、体の奥のほうはまだ微妙に回り続けます。やがて、止まります。そのままできれば1分以上静止。 7 このまま、横臥して就寝するもよし。気功を終わって、寛いでもよい。終わる時は両手を擦りあわせ、顔をマッサージします。 8 撼天柱のあと、瞑想に入るという特別プログラムがあります。 気功では「静坐」といいますが、内容は「坐忘」です。静かに座って、頭の中を空っぽにするのです。意識ははっきりしていて起きているのですが、時がすぎゆくのも、ここがどこかも、自分がだれかも、何もかも忘れてしまうのです。ただ何となく楽しい境地にいることを体感するのです。自然呼吸。自然呼吸は、息をしていることを意識しない呼吸のことです。寝息のマネをしていると、それが自然呼吸を誘導します。 横臥で行なうヘルササイズ…そのまま寝てしまうレッスン 合蹠行気・寝返り体操・骨置き仰臥功 12 合蹠行気 椿⇨ 行気というのは、体内の骨の並びに沿って気を往来させて身体に親しむレッスンのことです。気は時と場合により、熱であったり、響きや波であったり、振動であったり、圧迫であったり、フラッシュであったりします。その感覚そのものではなく、余韻のように残って静かに訴えるものです。この合蹠行気は、その気感を味わえる、ゆるみの行法です。 1 仰向けに寝ます。膝を折り、左右の足の裏をぴったり合わせます。足の裏を蹠といいます。足の裏を合わせるので合蹠です。最初の踵の位置は、膝をやや深く折った、股から20センチほどのところです。足の裏がぴったり合って、足の裏同士を無理なく押しつけあえるところです。 2 足の裏を押しつけ合います。押しつけ合うと言ってもぐいぐい押すのではありません。合掌と同じように、そっと、ぴったり合わせるのです。 腰から膝に向けて押し開き、膝はそれを受けて足首に向けて押し出し、足首はそれを受けて足の裏に伝えます。腰が少し反って、硬くなります。足の裏では左右両側の力が出会って押しつけ合うことになります。足の力で押すのではなく、腰-腿-膝-脛-足首と玉突きのように流れてきた波が、足の裏で出会うのです。意識は足の裏です。 3 しばらく押しつけ合っていると、力で押しつけ合っている感じがなくなり、足の裏が吸いついているようなぴったり感が現われてきます。腰の感じはどうでしょう。腰の反った感じ、緊張がとれて、ホッとした感じに変わっています。 4 そうしたら、足の位置をずらします。少し踵を5センチほど遠くに押しやります。股から25センチくらい。この位置で、同じように、腰から腿、膝、脛、足首の順に玉突き寄せをして足の裏に伝えます。はじめ、腰がちょっと緊張して反っています。意識は足の裏。じっと押しつけ合います。 5 ぴったり感が出てきましたか。腰のほうはどうですか。ゆるんでいたら、また足を遠ざけます。 6 もう一度。同じ要領です。 7 腰がゆるんだら、また足を少し伸ばし、腰が反ってしまって、ちょっと厳しいところで、足の裏を合わせます。そして、じっと足の裏に集注します。 8 最後は、足を伸ばして合蹠を試みると、足首のほうが合蹠に耐えられず、足の裏を合わせることができません。そこまできたら、おしまい。 このようにして、3~4回くりかえします。 9 最後、そのままゆっくり足を伸ばして呼吸をととのえます。そして、大きく息を吸い、口を閉じ、鼻からハミングしながら、長く細い息を漏らし続けます。 13 寝返り体操 椿⇨ 人間の体は立って歩き回るのに適した構え、つまり重心のクセを持っています。そして、重心のある側を余計に使うのです。右利き左利きに関係ありません。重心側は、靴の減り方が多い側です。 日中、右重心の人は右半身をよく使うため疲れています。すると、眠りに就く時、右側を上にして横になります。右半身に溜まった濁りや緊張を、重力の助けを借りて、左半身に分散させようと、本能的に操作するのでしょう。人の重心側は、右か左ですが、重心側のどこに動きの焦点があるかは、人それぞれです。それゆえ、人は眠っている間に何度も寝返りをして身体を調整するのです。 寝返り体操は、左右の片寝を意識的かつ合理的に就寝前に行なうことによって、深い睡眠が得られるようにします。 1 仰向けで寝ます。 2 膝を立て、踵を引き寄せ、重心側を浮かせて横向きになります。そのまま数分。その間、上になった重心側の重みが下の半身にゆっくりと沁み込んでいくと想像します。沁み込んでしまうのを待つのです。 3 重みが下の側に移ったら、仰向けになり、足を伸ばします。 4 膝を立て、踵を引き寄せ、今度は反対側に倒れて横向きになります。そのまま数分。上になった側の重みを重心側の半身にゆっくりと沁み込んでいくと想像します。染み込んでしまうのを待つのです。 5 重みが下の側に移ったら、仰向けになり、足を伸ばします。 *2~5を何度かくりかえします。 14 骨置き仰臥功 椿⇨ 合蹠行気や寝返り体操、あるいは撼天柱のあと、床に入って仰向けになってから、脱力します。その脱力の誘導法です。 1 仰向けになり、腋を少し開いて腕を斜め下に伸ばします。脚も少し開いて斜め下に伸ばします。踵と踵の間は30センチほどです。低い枕に頭を乗せます。おだやかな呼吸。鼻鼻呼吸です。 2 このままの姿勢が百年も続いた…と想像します。服も、肉体も、骨を除いて全部風化してしまいました。骨だけが残っています。この姿勢のまま。 3 頭蓋骨が枕の上に乗っています。肩甲骨が下敷きになっています。腕の骨をここに置きます。手の骨、指の骨を置きます。胴体をそのままここに置きます。骨盤をここに置きます。大腿骨を置きます。脛骨と腓骨を置きます。足の骨、足の指の骨をここに置きます。 4 最後に、顎の骨が緩みます。風が骨の上を通り抜けます。 5 寝息だけが続いています。 6 と、イメージします。ここには骨があるだけで、力を入れる筋肉はありません。と。 レッスン3《夜中に目覚めても眠られなくならない智慧》 椿⇨ 睡眠の中断による不眠には二つのタイプがあります。 一つは尿意で起きてしまうケース。もう一つは夢に起こされるケース。二つに共通しているのは、目が醒めてしまって、眠れなくなってしまうクセです。夜中にトイレのため目が醒めるというのは、膀胱に問題があることもありますが、大方は睡眠自体の問題です。 眠りが浅いのです。 眠りが浅くて、大脳が活動し続けているため、ちょっとしたキッカケで起きてしまうのです。眠りを深くする工夫として、就寝前に、十分リラックスすることと、疲れ切ってへとへとになってから寝るクセをつけることを挙げたいと思います。 もう一つは、目が醒めてしまっても、またすぐ眠ってしまえれば、問題はぐんと軽くなります。すぐ眠れる工夫をご紹介します。 15 へとへとになる体操 椿⇨ これは、今寝ても、まだ元気が余っていて、なかなか眠れそうにないけれど、明日は早く起きなければならない…というような矛盾を解決する体操です。余分なエネルギーを使い切ってしまう体操です。 1 仰向け。足を腰幅に開いて、まず息を吸い、膝をわずかに曲げて脚を伸ばし、息を静かに吐きながら、踵をふわっと上げる。床から5センチほど上げ、そのままこの高さを保ちます。静かに呼吸をします。少なくとも2呼吸以上ガマン。 力が余っている人は、床上5センチからゆっくりゆっくり降ろして2センチまで降りたらまた5センチまで上げ、また少しずつ降ろして2センチ…とくりかえします。上げる時も降ろす時も1ミリずつ、ゆっくりコマ送りするように動かします。 2 腰が渋くなって、もうこれ以上は上げておけないところまでガマンしたら、ゆっくりそーっと踵を降ろす。膝は軽く曲げたままです。 3 息を吸い、吐きながら再び踵を上げます。高さは3センチ。そこで静かに吸って、ゆっくり吐いていきます。吐いて吐いて吐ききった瞬間に、ドカッと踵を落とす。膝は曲げたまま。そのまま脱力して体を緩めておくと、自然に深呼吸が起こります。 4 深い息が済んでから脚を静かに伸ばします。 (イメージ)+ナレーション=椿⇨ ケース1=トイレに行って、また床に入るとき 睡眠中は、小便が貯まってきて溢れそうになったため起きるということはありません。実は睡眠の質がよくなくて浅いために目がさめてしまい、さめたついでに起きてトイレに行くのですが、膀胱や前立腺のせいにしています。睡眠の質をよくする方法はそれぞれ工夫してもらうことにして、起きてしまって、トイレに行くのはある意味自然なことですから、また床に入ってすぐ眠れるようにしましょう。 まず、キッパリ起きてはいけません。わざと、夢遊病のように、よたよたと歩く。伝い歩きでもいい。半分眠っているかのようにふるまうのです。トイレの電気はつけない。暗いまま。男性も座って用を足します。帰りもわざとよたよた歩きます。つまり、眠っている途中の、無意識の、トイレでする寝小便と思って、また寝るのです。 ケース2=朝方のトイレ…二度寝はいけない 眠りは長さではなく質の問題で、深く、ぐっすり眠ることが大切です。朝方起きるのは、もう眠りは十分と、体が申し立てている場合がほとんどです。もし5時間以上眠っていたなら、思い切って起きましょう。もし足りなかったら、昼寝で補うようにします。 二度寝をすると、余分に眠るクセがついてしまいます。その結果、意識に粘りがなくなり、なかなか決断できないなど、精神的に甘い人になってしまいます。頭皮がぶよぶよでつまめるような人は、二度寝がクセになっている人です。日頃から、しっかりと手櫛をかけて、頭をトントンと叩き、頭皮を引き締めましょう。 ケース3=目が醒めてしまい、眠られないときの床上体操 16 後頭骨のトリートメント 1 後頭骨の右か左が落ちてきている可能性が高いので、顎を上げ、上を向いて、落ちている乳様突起を押し上げます。どうせ起きてしまったのですから、お湯を沸かし、熱湯をタオルに含ませ、しっかり絞って後頭骨の直下にあてがい、温めます。頸を伸ばし、肩を落とし、顎を上げ、のどを開いたまま上を向き、蒸しタオルで頸の上の部分を押し上げるようにして温めるのです。できれば4~5分。 2 それから、頸をゆっくり左右に揺すります。 3 さらに、落ちている方の乳様突起を、同じ側の手の親指で、顔を上に向け、口を半開きにしたまま、押し上げるのです。 4 深い息が入ったら、終わります。 5 最後に、ゆっくり大きく頸を回して仕上げます。左回し2回、右回し2回。 6 あとは、盤坐で背筋を立て、黙想。それで、眠りの代用になります。眠たくなったら寝ればいいのです。 エンディング 椿⇨ 睡眠は、無意識の休息ですが、無意識の運動でもあります。それがうまくいかないと、起きているときの活動もうまくいきません。活動というのは体の活動、頭の活動、心の活動です。そういう意味で、睡眠は、人生の鍵を握っているのです。 深い、質のよい睡眠は、疲れをとるだけではなく、成長を促し、病気を治し、自分をいっそう自分らしく鍛えてくれるのです。 眠りのヘルササイズのたくさんのメニューの中から、いくつかお気に入りのものを選び、練習して、身につけ、愛用して、ぐっすり眠れるようになりましょう。 |

|

| イチロー式肩入れ | |

|

今もやっているのでしょうか。プロ野球のイチローがネクストバッターズサークルで、このウォームアップをしていました。 脚の構えは「四股立ち」そのあと腰を割って、両肘を膝で支えて前の相手を見据え、両手を土俵に付いて仕切りに入るのは相撲。腰を割って両肘を付け、そこから「背抜き」「肩入れ」にいく。 左の写真。左膝を支えるのを掌に変え、親指を下にして膝を内側から外方へ押し開き、肘を伸ばし、肩を落とす。 ここから、左の座骨を後方に向け、臍を右に向けて胴体を時計回りに捻転させ、左肋骨を落とし、左胸を落とし、左肩を落とす。左背すじが伸び、反る。最後に、顎を右に振り、左眼を正面前方に向けて、目を通す。 この一連の動作を、膝に掌を置いた時に大きく吸い、尻を後方に向けた時から前方に目を抜くところまで長く吐きながら一気に貫通させる。 イチローはむろん、肩の関節を柔らかくするためにやっているのであってここで説明したような半身に気を通すためにやっているのではない。名前はイチロー式だが、中身は、伊藤式胴体法の「丸まる反る」の四股立ち・交互半身式である。 抜いたら両手を膝の内側に置いて背を丸め、次いで対側の背抜きに転ずる。交互に丸まる反るを繰り返すこと4回。頸・肩・胴体・腰に気が通る。 |

7月○日、《ヘルササイズ》のページから引っ越し。 今後はワンポイント・レッスンとヘルササイズをこのページで ご紹介します。 |

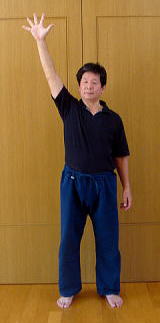

手抜き工事 右手挙上。掌をいっぱいに開き、五指分開して伸展。労宮を全開。 左手を右手首に添え、掌をさらに上に引き抜く。 左手を前腕に添え、上に引き抜く。次いで、肘に添え、上腕に添えて腕を上に引き抜く。 体重を右足に載せ、右掌を外に向け、左手を右上腕に添えたまま、肩を抜き、肩甲骨を抜き、骨盤を抜き、膝を抜き、足首を抜き、爪先立ちとなる。 以上、右式。 左右入れ換えて、今度は左手を挙上。同様にして左手を抜く。 背伸びは健康法第一条である。 そのコツは左右片側ずつ、しっかり伸ばすこと。しかも、対側の手を添えて、引っ張られる感覚で伸展させる。手首、肘、肩、肩甲骨、腰、膝、足首、足の拇指と順番に数珠でつなぎ、引きずり挙げるようにする。 左右1回ずつ。ただし一ふしずつ丁寧に伸ばしていくこと。目標は、バンザイして両腕が耳に触れること。 |

| 全インデックスに戻る | ブロックメニューAに戻る | 隣のページ20にすすむ← | → 隣のページ24にすすむ |