このページには山部嘉彦創作操法を集めました。

気功的ではありますが、B級グルメみたいな

とっつきやすく、気持ちがよくなるライトレッスンです。

ワンポイントレッスンの姉妹篇です。

| ★メニューリスト★ 1.頭上のペダル 2.三首回し+ 3.手抜き工事 4.肩入れ体操 5.万歳呼吸 6.打ち上げ花火 7.スーパー大椎体操 8.起床直後の口体操 |

|||

| 1.頭上のペダル |    |

足幅狭く。 腰を締めて両手挙上。 手を組み、掌を上に向け、肘を伸ばして 手首を左右交互に突き上げて 前に回し下ろす。 ペダルを漕ぐように! 20回。 |

これはかなりハードな体操ですね。 腕を伸ばして両手をまっすぐ差し上げるというのが、第一の困難。伸ばした腕が直立して耳の後ろで柱になるように。 手を組んで掌を上に向ける。手首が直角に反りかえる。 これがまた厳しい。第二の困難。 腋が外に向き、肩甲骨が外に出る、肩が浮く。 胸郭そのものが膨らんで浮き上がる。 ペダルを回すように手首を突き上げるたびに 胸郭が上下左右に揺さぶられる。 肩の固い人(とくに男性)はこの万歳姿勢さえ困難。 手首を反らせられない人も多いし、 左右の柔らかさが違う人も多い。 肩回りの血行が悪く、腕の冷えを感じたり、息切れする人も。 慢性的に機嫌が悪いのも、これで治る。 腕で耳を挟んで腕を伸ばし背筋を伸ばしたたまま前屈。 お尻を後ろに突き出してから上体を二つ折りにする。 膝を曲げないこと。 この前屈運動もハードですね。 前屈運動は根気の源です。膝を曲げてやったら、価値半減! 最後のパーツは背骨揺すり。 腰を締めて前後に揺する。 左右の大腿に隙間のないように脚を揃えて揺する。 肩と腰が交互に前後に揺れるように。 手はあまり大きくは揺れない。 背骨が蛇のようにS字を描いて揺れる。 このレッスンは1回じゃダメ。必ず2〜3回すること。 それと、できるだけ「楷書」でやりなさい。 この体操がちゃんとできるようになったら、 肩こりはずいぶんラクになり、 頭痛の頻度と強度も激減し、 姿勢もよくなる。 第一、腰がしなやかになって、足が軽くなる。 だから、まずはちゃんと「楷書」でできるようになるために 励むこと。できるようになってからは、日々の調律法として 常用してよい。 この操法の原型は、たしか厖明の棒気貫頂法ではなかったか。 20年以上も前に中健次郎先生から教わったような記憶がある。 今では立式準備体操の仕上げにやるのを習いとしている。 |

|

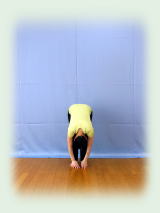

両腕で耳を挟んだ万歳姿勢から 背中平ら、お尻を後ろに突き出して 上体を二つ折りにして 前屈。 膝伸ばしたまま 両手指先を前の床、左右の床を それぞれ3回ずつ指で突く。 正面で足首をつかみ、 臍を膝に着けること3回。 膝腰を弛めて上体を起こしてくる。 |

||

|

両手を挙げ、腕で耳をはさみ、 腰を締め、 肩の高さを中心に背骨と骨盤を 前後に煽ること20回。 以上を1セットとして、合計3回。 |

||

| 手の根っこは 肩甲骨? 広背筋? 脚の付け根? 3.手抜き工事 |

|

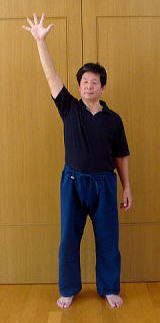

右手挙上。掌をいっぱいに開き、五指分開して伸展。労宮を全開。 左手を右手首に添え、掌をさらに上に引き抜く。 左手を前腕に添え、上に引き抜く。次いで、肘に添え、上腕に添えて腕を上に引き抜く。 体重を右足に載せ、右掌を外に向け、左手を右上腕に添えたまま、肩を抜き、肩甲骨を抜き、骨盤を抜き、膝を抜き、足首を抜き、爪先立ちとなる。 以上、右式。 左右入れ換えて、今度は左手を挙上。同様にして左手を抜く。 背伸びは健康法第一条である。 そのコツは左右片側ずつ、しっかり伸ばすこと。しかも、対側の手を添えて、引っ張られる感覚で伸展させる。手首、肘、肩、肩甲骨、腰、膝、足首、足の拇指と順番に数珠でつなぎ、引きずり挙げるようにする。 左右1回ずつ。ただし一ふしずつ丁寧に伸ばしていくこと。目標は、バンザイして両腕が耳に触れること。 |

手(腕)はどこから始まるか。 見れば解るように、その付け根から始まる。付け根とはどこか。腋? もし腋ならば、この「体操」によって、腕がこんなに長くなってしまうことを説明できないだろう。 この体操は、腕には胴体内部に延びる根があるという実感了解をもたらす。その根は上腕骨に接続する肩甲骨であるということもできるし、肩の三角筋の背側に延びる広背筋の起始部すなわち腸骨稜に及ぶということもできる。いや、腸骨稜から骨盤、さらに脚にまで延びているからこそ、この体操では伸ばした腕の側の脚に体重をシフトするのだといいうるのである。 つまり、手を引き抜こうとすれば、同じ側の脚までもが、引き抜かれまいとするわけだ。 |

| 4.足抜き工事 |   |

(左正面図で説明) 右足内に畳む。左足は外に伸ばして踵を突き出し足L字。右手は尻の傍に立てて柱とする。左手人差指を鼠蹊部の中央に置く。 正面向きのL字。 |

上の体操と対になっているため、名前を『足抜き』としたが、足を抜くというよりは脚の根を張り、脚を強化する体操である。 |

|

脚にネジを切っていく。足首、膝、脚の付け根の順に内捩じりしていくと、臍が右膝の方向に向く。 左耳を吊り上げる。左肩の力を抜く。胸鎖乳突筋を吊り上げ。胸骨を挟んで大腰筋を吊り上げる。 |

腸腰筋(とくに大腰筋)のストレッチである。脚の根がこの筋肉なので、この筋肉に弾力がついてくると、しっかりと片足立ちができるようになる。 片足立ちが安定してこそ両足で立てる。つまりこの体操で作った脚でタントウ功をしなければならない。 私の教室では必須の体操。とくに60歳以上の中高年は、ロコモシンドロームに冒されないための強力な予防体操と心得てまじめに繰り返すよう勧めている。 |

|

|

右尻を浮かせ、左膝を内に捩じり込み膝裏を上に向け、足の裏を上に向けて骨盤の後ろに左脚が伸びている形。鼠蹊部が開いて骨盤内の大腰筋が脚のほうに引きずり出されるように伸びる。 |

||

|

胴体を右に捩じる。臍鳩尾胸肩頸顎の順に捻転。右目尻から後ろを見て自分の踵が見えるように絞る。 左半身にネジを切ったら、右側面図のように、左脚を畳み右半身をネジ締めていく。 |

||

| トップページに戻る | ワンポイントレッスンにすすむ |